みなさん、こんにちは!スタッフの近藤です。

今回はタイトルの通り、雪の結晶の「形」に注目してサイエンスとプログラミングを学んでいきます。それでは2月4日(土)と9日(木)の模様をお届けいたします!

サイエンス編

まず、前回習ったことの復習をしました。「氷晶って何角形?」から始まって、氷晶が成長して「雪の結晶」になる過程を学んでいきます。

雪そら第二回のキーワードは「形」です。

雪の結晶にはいろいろな形があることをみんなで観察しました。

綺麗〜!おもしろい形〜!という感想だけで終わらないのがラッコラです。

さて、結晶の角の数はいくつあるでしょうか。氷晶が基本の形(六角形)を元にして、大きくなっている証拠ですね。そんなことを確認しながら、自分のお気に入りの雪の結晶を選んで、スケッチしてもらいます。

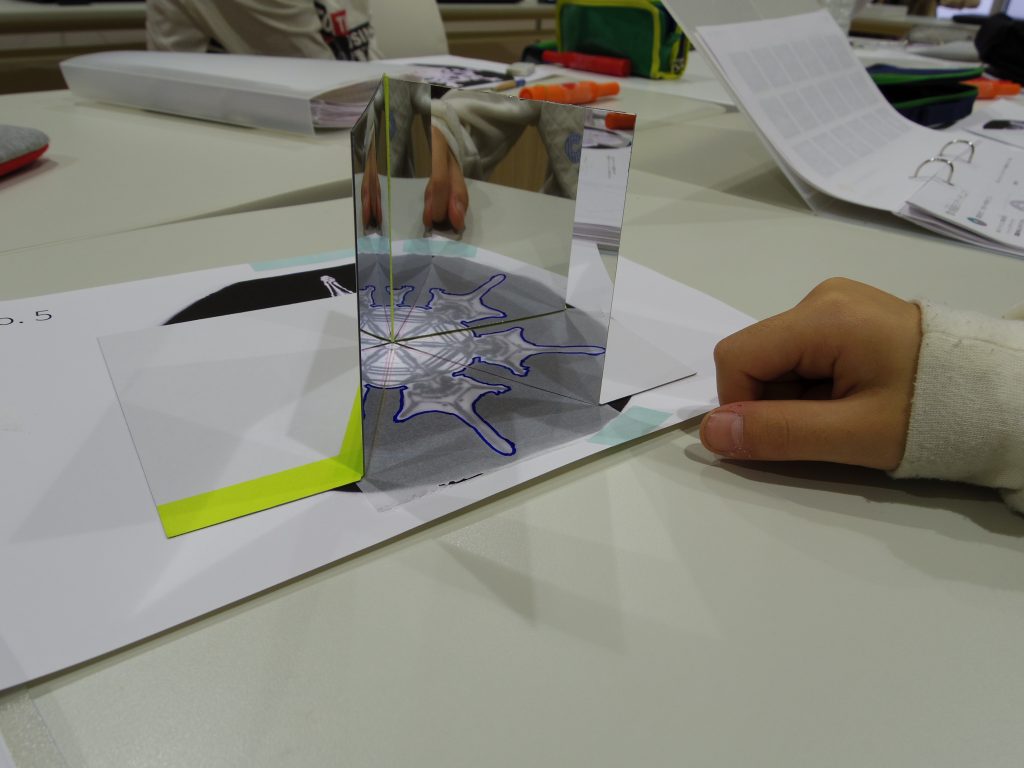

子供たちの手元を見てください、何やらトレーシングペーパーが結晶に比べて小さいですね。

雪の結晶は六角形なので、6分の1を描いてしまえば後はその「繰り返し」なんです。

この繰り返しは、今回のプログラミングでも大切なキーワードになっています。

サイエンス編の最後には、メインタイトルである「ダイアグラム」のお話をしました。

雪の結晶に関するもので「小林のダイアグラム」というものがあります。

雲の中でどんな雪の結晶ができるのかは、水蒸気の量と気温によって決まることをまとめたものです。つまり、空から降ってくる雪の結晶をみると、雲の様子がわかってしまうんですよね。すごい!

プログラミング編

まずは、サイエンス編でスケッチした結晶を、マス目を使って簡単に描いてみます。

これが今日、プログラミングで描く結晶の設計図になります。

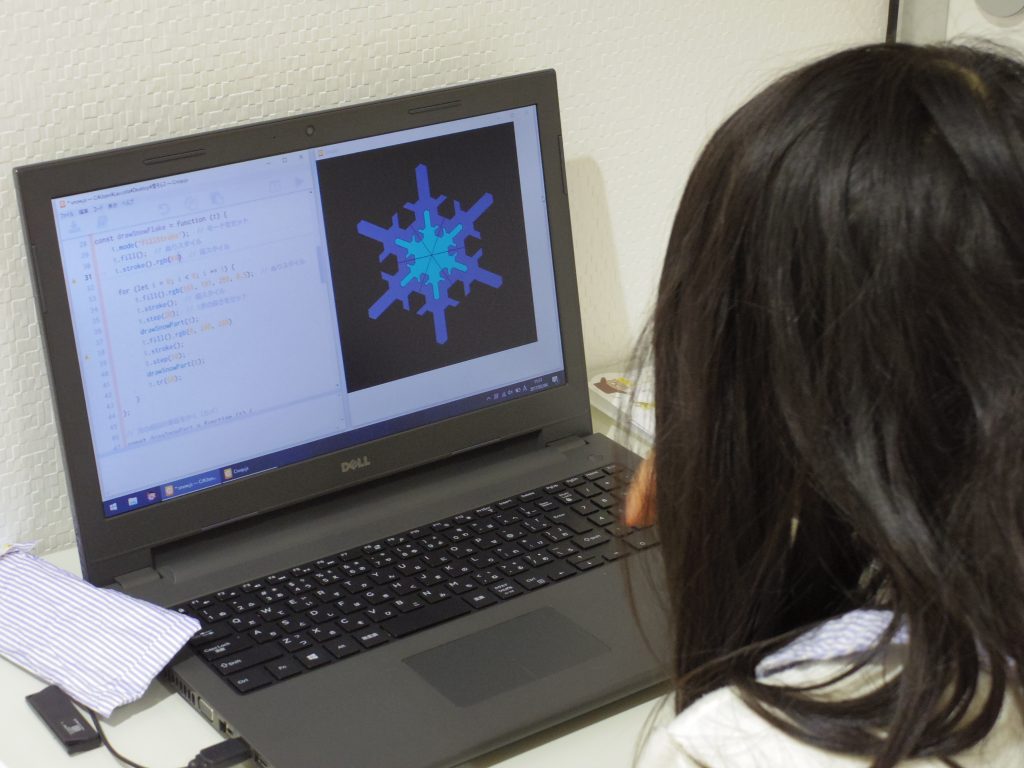

選んだ結晶がみんな違うので、もちろん難易度は人によって異なります。

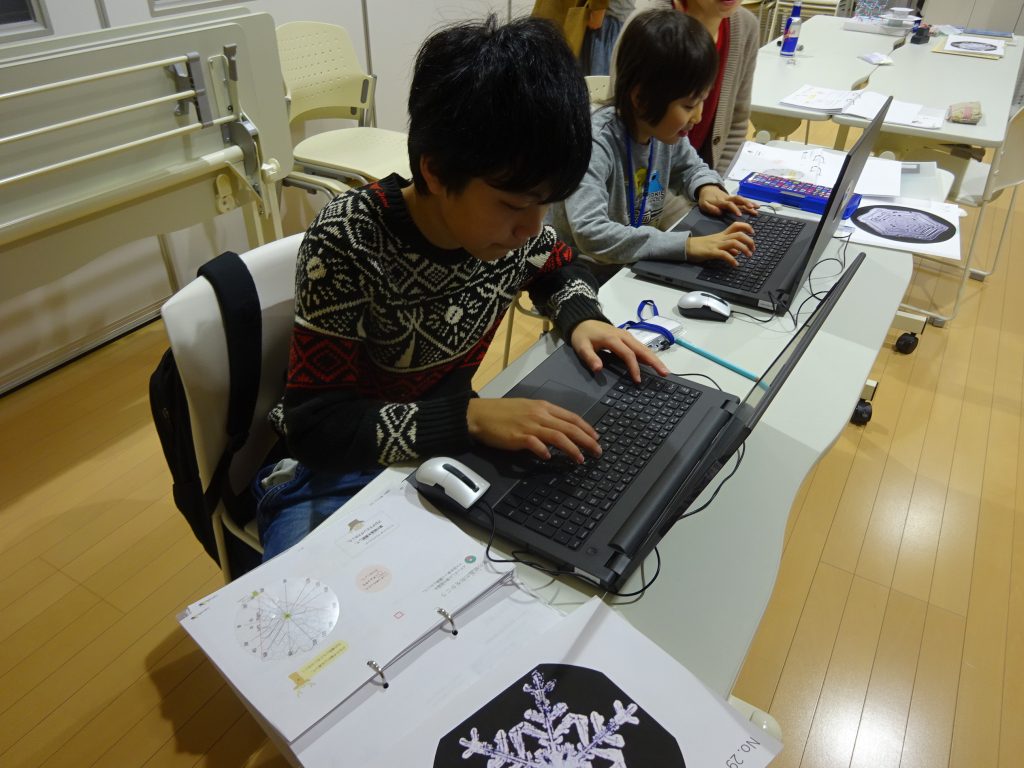

その後は、いつものようにプログラミングの勉強です。

今回のポイントは、繰り返しを行う「for文」です。

今日の内容をお勉強したところで、いよいよパソコンに向かって結晶づくりのスタートです!

最後に今日やったことをワークシートにまとめて、第2回は終わりです。

子供たちに書いてもらった感想を少しだけ紹介します。

◆サイエンス編の感想

「けっしょうの形がたくさんあっておもしろかった」

「つづみ状がよかった」

「ゆきのけっしょうが1cmになるとしりおどろきました。」

◆プログラミング編の感想

「じかんがかかったけど雪のけっ晶をつくるのが楽しかった」

「きれいにできたのでたのしかったです。」

「けっしょうの形を作るのがむずかしかった」

今回のプログラミングは、いつも以上に角度や距離を打ち込まなければならず、子供たちにとっては大変な作業でした。でもみんな最後まで諦めず、素敵な結晶を作り上げていました!

次回はその結晶が……雪そらコース第3回をお楽しみに!